COLUMNロジザード ノウハウ EC・物流コラム

物流やEC(ネットショップ)、在庫管理に関連したロジザードのオリジナルコラムです。

在庫管理の基本的な方法から効率化するポイントをロジザードのノウハウ、ロジザードの視点でご紹介します。

物流やEC(ネットショップ)、在庫管理に関連したロジザードのオリジナルコラムです。

在庫管理の基本的な方法から効率化するポイントをロジザードのノウハウ、ロジザードの視点でご紹介します。

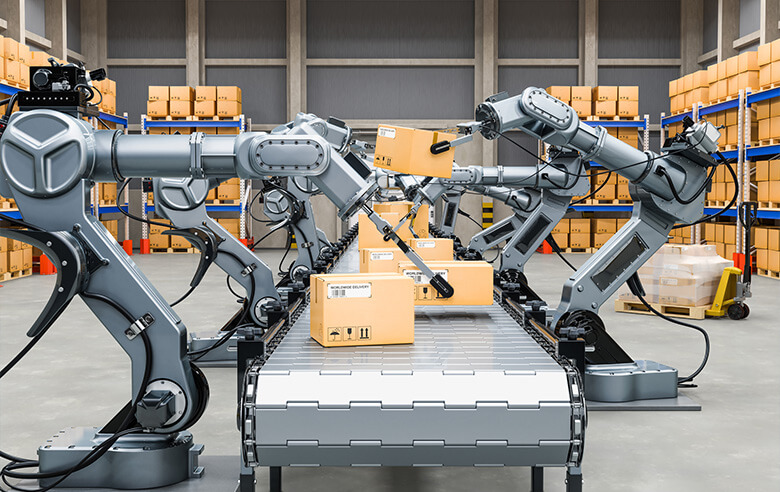

社会に不可欠なインフラとして広く認識されるようになった物流機能。原材料の調達から製品の製造、流通、そして販売――。そして消費者の手元に製品が届くまでの一連のプロセスであるサプライチェーンを支えるのが、この物流であるとすれば、その中核を担う機能の一つが、倉庫における在庫管理です。

言い換えれば、サプライチェーンを最適な形で継続的に運用する条件は、在庫管理がスムーズになされている状態にあることです。物流業界が抱える構造的な課題もまさにそこにあり、在庫管理の効率化・最適化は待ったなしのテーマだと言えるでしょう。その救世主としてにわかに注目を集めているのが、AI(人工知能)です。ここでは、AIによる在庫管理について、考えていきましょう。

商品が積み上げられた広大な倉庫の中を、スタッフがファイルを片手に巡っていきます。商品の銘柄と数を確認する作業、つまり在庫の確認です。ファイルに綴じられたリストの記載内容と、商品の現物の種類や数が合っているかどうかをチェックする、この在庫管理という仕事は、商品を正確に出荷するために欠かせないプロセスなのです。

この在庫管理業務を、もっと効率的に進めることはできないか――。現場で長きにわたる懸念材料であったこの事実が、近年クローズアップされてきた要因、それはインターネットの普及や新型コロナウイルス禍を契機とした消費トレンドの多様化による、宅配ビジネスの急速な拡大です。

「店頭から宅配へ」。消費スタイルのこうしたシフトは、サプライチェーンの在り方を大きく変えることになりました。物流倉庫で取り扱う商品は、その量が増えただけでなく荷姿も多様になり、結果として在庫管理業務も繁忙を極めることとなりました。すでにスタッフの稼働率は高い水準にあったところに、これまでにない量の商品を取り扱うことになった倉庫現場は、当然ながら大混乱に陥ったのは、むしろ当然の成り行きであったと言えるでしょう。

少子高齢化や職業観の多様化による人員不足も重なり、倉庫の運営事業者は抜本的な業務効率化策の構築を迫られます。サプライチェーンの危機と捉えた政府の後押しもあって、その解決策として脚光を集め始めたのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)による現場業務の省人化・最適化です。

在庫管理の現場における構造的な問題点を解決する第一歩、それは作業形態のデジタル化でした。目視による商品の確認と手作業による集計、さらに経験と勘に基づく商品の数量の見極め――。それに終始した現場は、増える一方の商品の取り扱いに対応できなくなっていきます。

そこで、DXによる省人化、つまり一人当たりの作業効率を高めることによって、より少ない人数と短い時間で、従来と同等以上の成果を出す取り組みに着手し始めたというわけです。ここでは、あくまで従来はスタッフが担っていた作業をデジタル技術で補うことが目的です。

在庫管理の現場におけるDXの動きは、急速にその姿を変えようとしています。その潮流は、「既存の業務におけるマンパワー依存型からの脱却」から、「デジタル革命による在庫管理のさらなる最適化」へと、シフトしてきているのです。

その先駆的な存在なのが、AIを活用した在庫管理DXです。AIは、データから特定のパターンを検出・抽出して予測、分類する「統計的機械学習」に加えて、データの特徴量を圧縮して別の情報を作り出す「深層学習」の機能があります。

在庫管理における商品の発注業務は、これまで経験と勘に依拠した熟練の「技」の領域とみなされ、DXによる省人化の壁と認識されてきました。しかし、AIはこれらの学習機能を活用することで、こうした職人芸を代替可能な領域に広げているのです。

商品の市場における需要を予測することにより、最適な在庫を実現する――。不可侵と考えられてきた領域にまでデジタルの技術が入り込むことにより、省人化を超越した在庫管理現場のパラダイムシフトが、急速に進んでいるのです。

在庫管理DXの手段としてAIを用いる第一の利点、それは「在庫管理の効率化」を実現できる点でしょう。在庫管理の現場オペレーションの場面で、ChatGPTなどの「生成AI」を活用することにより、商品を管理する上で欠かせない諸情報の整理やデータのフォーマットの修正など、いわゆる単純な作業をより効率化できるのです。

従来は、帳面や表計算ソフトウェアへのデータの記入・入力や整理、様式の修正などを手作業で進めなければならず、多くの時間を要する煩雑さからの脱却が頭の痛い問題でした。AIを用いることで、こうしたスタッフの業務負担を大きく軽減できます。さらに、どうしても発生してしまうヒューマンエラーの削減も可能となり、結果としてデータ品質の向上や作業の手戻り防止にもつなげることができます。

商品発注量の算出における「精度」を高めることができる点も、在庫管理におけるAI活用の優位性のポイントと言えるでしょう。その好例が、市場における商品の需要予測の高精度化です。

ここでは、AIによる需要予測精度の向上のポイントについて、2つの観点で説明します。まずは、国家レベルの政策・経済状況・市場トレンドなど外部環境に基づくデータを加味した分析による、需要予測の最適化です。当局の公表情報からメディアなど様々な機関が示す膨大なデータを分析することで、最新の外部環境の動向を把握し、商品の在庫量の適正化やより最適な発注につなげることができます。

もう一つの観点が、自社の内部で保有するデータの分析です。売上高や収益、生産、顧客など、自社で捕捉するデータが相当します。需要にクリティカルに影響する要素をより高精度に特定することで、それを加味した分析が可能になり、過剰在庫や欠品の発生を防止するとともに、在庫量の適正化にもつなげることができます。

在庫管理にAIを用いるメリットとして、一人当たりの業務負担の軽減も忘れてはいけないポイントです。繁忙な物流現場にあって、とりわけ発注量の決定をはじめとする在庫管理業務は多くのスタッフと時間を要する労働集約型の領域であり、そこからの脱却が喫緊の問題になっていたのは、先に述べたとおりです。

ここで、AIを活用する最も有効な点は、発注量の予測などの機能を効率化できることです。スタッフによる手作業と比べて、業務負担を大きく軽減できることにより、余裕のできた人員や時間を本来注力すべき他の業務に割り当てることができるわけです。その結果、人員配置の最適化や人手不足の解消を実現できるなど、現場の様々な業務領域における相乗効果も期待できるのです。

生成AIは、在庫管理の実務の効率化に役立ちます。中でも一般的な生成AIであるChatGPTは、異なる形式のデータファイルの整合性の確保や、フォーマットや表記の違いの統一といった、データの前工程の処理を支援する際に有効です。

さらに、在庫データをアップロードして生成AIに指示することで、在庫変動の傾向分析や分析結果をグラフなどで可視化することができます。それにより、人手によるデータ整理や分析と比べて、在庫管理を大幅に効率化できます。

在庫管理の「最適化」を考える上で、もっともその成果を最大化しうる存在として注目を集めているのが、需要予測AIです。需要予測AIを用いることで、「商品がどれくらい売れるのか」を高精度に予測できるからです。

需要を適切に予測できるようになれば、発注量の適正化や余剰在庫の削減、欠品の防止にもつながります。在庫量が適正化されることで、無駄な在庫管理コストを削減し、企業の収益性向上につなげることができるなど、経営へのインパクトも期待できるでしょう。

あるアパレル企業は、AIを活用して顧客のニーズを事前に予測することで、「必要な商品だけを必要な数だけ」生産する仕組みを構築することに成功しました。「どの地域や店舗に」「どのタイミングで」「どの商品を」「どのくらいの点数だけ」届けるべきかをAIが判断。最適な商品配分を可能にしました。

その結果、無駄なコストとなっていた商品の売れ残りや在庫の偏りを圧縮し、余剰在庫や廃棄の削減を実現。顧客のニーズやトレンドに応じた柔軟な商品の供給体制を整備することにより、環境負荷と在庫リスクの両方を抑える取り組みを進めています。

ある小売チェーンは、スタッフが自身の経験や勘を頼りに、必要な商品の種類や数量を仕入れていました。しかし、在庫が過剰になることも多く、その際は特売で値下げして商品の在庫を減らすケースも頻発していました。発注作業も人手に頼っており、一度の発注に数時間を要することも少なくありませんでした。

こうした問題の解決につなげるため、思い切ってAIを活用した在庫管理を導入。過去の販売実績や天候、交通状況などのデータに基づく精度の高い販売数の予測が可能になりました。月ごとの販売予測の誤差はわずか数個以内と、AI在庫管理機能の導入前と比べて大幅に削減することができ、コスト削減に大きく貢献しました。

ある物流事業者が取り組んでいるのは、AIと機械学習を組み合わせた物流システムの高度化です。AIが商品の需要を先読みして各地域における在庫配置を自動で調整することで、欠品のリスクを減らしながら余剰在庫もコントロールできるシステムを構築することに成功しました。

さらに、AIがリアルタイムで最適化する配送ルートに従って、配送時間の短縮と燃料の使用を抑えることにも成功。これらの技術は、迅速・効率的な物流運営の基盤となり、企業の収益体質の改善に大きく貢献しています。

あるメーカーの経営トップは、「経営のベクトルの方向性を握るのは物流である」と述べています。まさに、それを象徴する事例と言えるでしょう。

ここでは、AIによる在庫管理DXの背景となる問題認識と、その改善効果について考えてきました。AIならではの統計的機械学習や深層学習の機能は、過去の集積データの分析と外部環境を組み合わせた、最適な需要予測をはじめとする様々な在庫管理の最適化を促すものとして、今後さらに高い注目と期待を集めることでしょう。

物流現場の業務最適化が叫ばれて久しくなりました。取り巻く環境の急速な変化に的確に対応したDXの取り組みがサプライチェーンのさらなる強靭化を後押しすることを念頭に置きながら、業務改善を進めていく姿勢が、物流事業者には求められているのでしょう。

この記事のライター

Shima N.

一般紙をはじめ各種メディアで取材・執筆活動に従事。

企業の広報・IR担当の経験も踏まえて、産業界の多様な領域に人脈を持つ。

運輸・物流領域に強みあり。